雨上がりの虹 2章

プロローグ

―1節―

(11月第一週)

世界のはざま、と、そこは呼ばれている。

資料館(※注1)にある文献の一説によると、そこは、地球の空の上、成層圏の上なのだという。空の上であるのなら、物理的には雲の上でもあるはずだが、足下に満ちているのは雲というよりは、絨毯のように敷き詰められた柔らかな草原だった。地域によっては、もう少し人工的な遊歩道のような質感の畦道や、草のまばらな砂利を感じる砂漠地帯のような場所もあるらしい。

その有り様は、さながら地表の世界のようだった。

しかし、違うところもある。

世界の狭間の空には形ある太陽はなかった。

そして、太陽はなく、一年を通して暦の変化のない世界であった。つねに一定の環境光が降り注ぎ、常に、明るい。

不思議なことに、夜は存在した。ある時刻になると、徐々に空の色が紺に変化していくのである。それは、一見、自然な変化のように見えたが、年中を通して「日没時間」が、変化することはなかった。まるで、誰かが機械的にそう設定したかのように。

時刻はおおむね春分に合わせられているらしい。夜明けに関しても同様である。

気候に関しては、一年中温暖な過ごしやすい気温と気候であった。湿度も乾きすぎず、じっとりすることもなく、ちょうどよい。雨が降ることもなかった。

明るく暖かく静謐に満ちたその場所は、しかし、同時に寂しい場所でもあった。往来する生き物の気配があまりない場所でもあった。

活気のない場所であった。少なくともこの《関東支部》はそうだった。

そして、静寂な草原の向こうには、奥には悠然とした大河が横たわっていた。向こう岸は、見えるような、見えないような。ともかく何もかもを分け隔つような大きな河であった。

この河は総ての支部の世界のはざまで見られるらしい。それだけははっきりと、「上司」からそう伝え聞いている。

そう、そこは不思議な世界なのである。既存の人類が到達し得た物理法則とは隔絶された、地上の人類史上は記述され得ない、不思議なところだった。

人類が良く馴染んだ既知の物理法則で説明されうる地表上の物質世界、そして、宗教などでよく描画される、死者の魂が安住の地として向かう死後の世界、

そのどちらでもなく、双方に干渉することができる使者達が居住区とする中間地点の世界、それが世界のはざまであった。

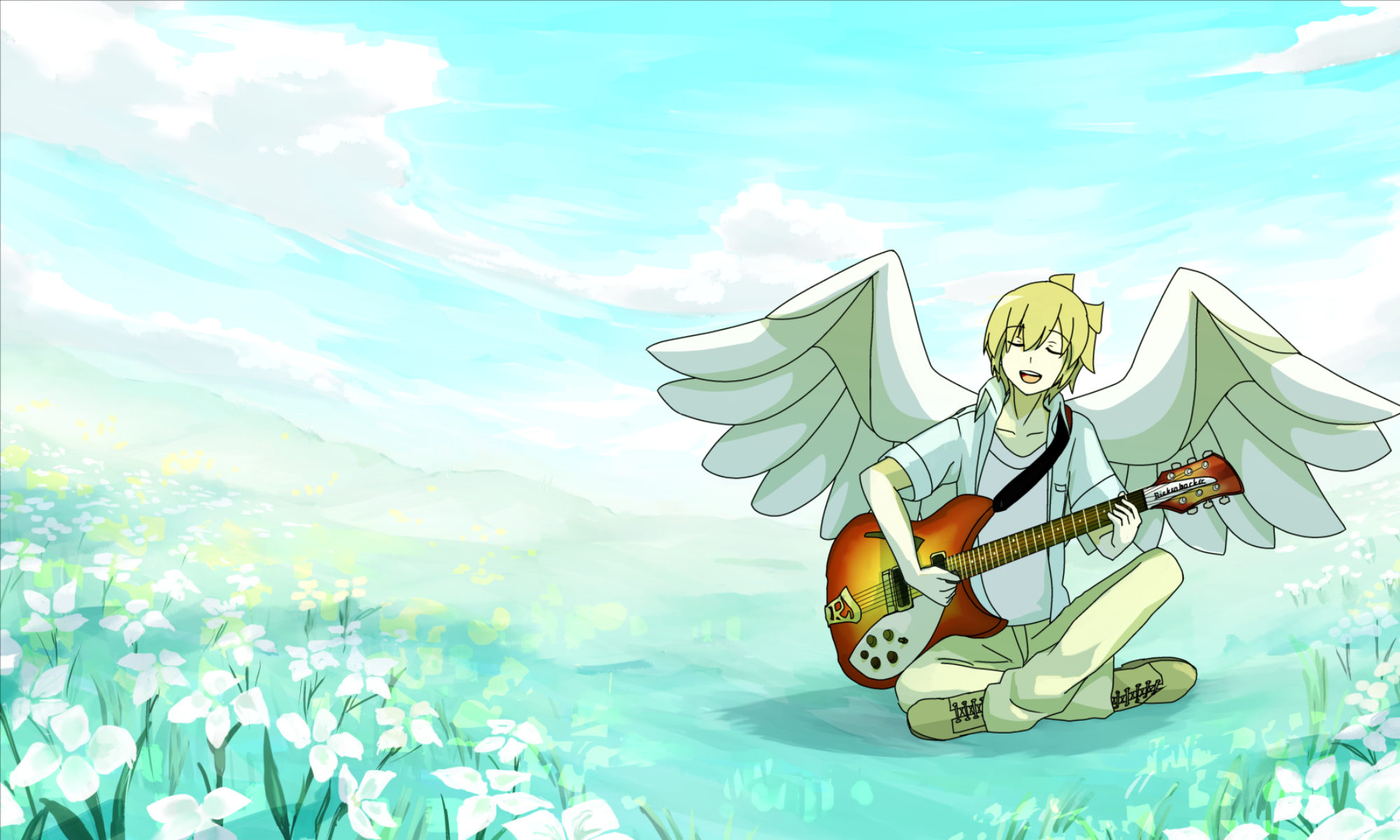

生きているものが住むとも死んでいるものが住むともつかないその世界で、コードネームをハルと名乗る使者は仕事をしていた。

ハルの仕事の役目は、人間の死者の魂を地上から、三途の川の手前まで連れてゆくことであり、それは、言い換えれば、その途中にある広大な世界である「世界のはざま」の存在を元生者に悟られないようにするものといってもいい。本日分の仕事を終えたハルはふうっと、一息ついて振り向いた。

見覚えのない少女が、世界のはざま、の地面を駆けている。

今風の女学生の制服を着ており、羽は生えていない。ハルの同業者ではないようだ。

彼女のうしろからは、今度はハルの見覚えのある、ふわふわとした辛うじて人型をとどめている風船のような構造物が見えた。

かつてのハルを追ってきた存在そのものであり、そして、今は仕事の終焉を告げる良き同僚である。

ハルは、その少女をちらと見やり、かつての自分と重ね合わせて感じた。このままでは、この若かりし、自覚なき元死者はおそらくは、「かげ」の細胞内に包摂され、そして、自覚もないままに未練を残したまま、この河を渡ってゆくのだろう。

それでいいのだ、と、ハルは思った。思うことにした。

かげと少女は方向を変えた。ハルの方へ向かってくる。

何も遮るもののない世界で、おそらくハルは少女の視界に入ったことを察した。

少女は一目散にこちらに助けを求めて走ってくる。スカートがなびく。健康的な太もも。滴る汗。なびくセミロングの髪。とても健康的な姿にみえた。

本当に死者なのか。何かの手違いではないのか。ハルは思った。

――た、す、けて。

小さな声がハルには聞こえたような気がした。口が、確かに、動いた。

彼女は、ハルの方を見て手を伸ばす。

ああ、あんときの誰かと同じだ。ハルは目頭を覆うかのように額をぬぐった。

そして。

ハルは少女を拾い上げた。大きな羽が重たく空を舞う。

「わっ」拾い上げられながら、少女は明確な声を上げた。

ハルは少女を抱えたまま、高く高く上昇してゆく。

「かげ」の手が伸びない高さまで、たどり着いた頃合いに、ふっと力を緩めた。

少女が恐る恐る口を開く。

「助けて…くれたの?」

「いや」ハルは間髪入れずに呟く。少女の方は向かない。

「助かるかどうかは、君次第、かな」期待を抱いているようにも、諦めているようにも、どちらにもとれるような言い方だった。

「私、次第……?」

ああ、といって、ハルは彼女を、「上司」の居る紅い建物へ連れて行った。

ハルは、例の鳥居の前に着地すると、少女を一人で境内の奥へ行くように促した。

少女は目くばせし、固唾を飲んでうん、とうなずいて、そして奥へ行く。

三十分も待ったころだろうか。少女が出てきた。

少女の背中には、既に大きな、白い翼があった。

ハルは、なまじやれやれといったふうに、息を吐いて、そして穏やかに声をかけた。

「きみは、本当に、それで良いのか」

「はい」

少女は、頷きながらハルを見た。強い眼差しだった。

ハルは、こうやって、彼女は母屋の中で上司と対話したのだろうと思いを馳せた。

とても若く見えるけれど、彼女なら、(死を扱うこの仕事でも)大丈夫かもしれないな。と、ハルは思い直した。

「ああ、じゃあ、その言葉を信じよう」

ハルがそう言うと、少女は「あの、これ……、中に居た人が渡すように……、言ってました……」と、金の刺繍が入った緑のバインダーを差し出した。ハルが受け取って捲ると、真新しいインク風の指示書きがなされていた。

彼女の指導係は、ハルに一任する、のだそうだ。

「俺に一任、かあ……」

ハルは小さくつぶやいた。

「何か……まずいことでもあったんですか?」と、少女が心配そうに問いかける。

「いや」ハルは言った。「単に俺が任命されたのかぁ……。と思っただけ」

「任命……?」

ハルの予想では、二年前のハル自身の時と同じく、曜子さんが彼女の指導を受け持つのかな、と思っていた。まさか、自身が任命されるとは。意外だった。

「この世界で暮らしていく上でのきみの教育係だよ。部活の先輩みたいな感じ、っていったら伝わりやすいかな?仕事のことや…、羽根、ついたけどまだ飛び方とかわからないだろ?」

目の前の少女、ハルの後輩、はキョトンとした顔で頷いている。かわいい。

「確かに飛び方……わからないです……羽がどう動くのかさえ」

「でしょ?」

「うん」

少女は少し表情を硬くした。今後、自分が受け持つであろう仕事内容の深刻さに思いを巡らせたのかもしれない。

「そういうの、一から教えていくから、心配しないで」

「一から……」

「自転車に乗ったり、逆上がりを練習したりするようなもんだよ」

青年は何気ないような雰囲気で言う。

少女は、自転車、という単語に思い当たるふしがあったのか、考えを巡らせているようだった。

少し間があってから、少女が訊く。

「つきっきり……ってことですか?」

「うん、たぶん。割と」

確か二年前の俺の時はそうだった気がする。今思えば、なかなか感覚を掴めないハルの飛行練習に曜子さんはよく付き合ってくれたものだ。仏頂面のまま。

「大丈夫だよ、心配しないで。すぐ慣れると思うから。例えが悪かなったな……」

「あ、そういうことじゃないです、すみません。思い出しちゃって……」

「ああ……。こちらこそごめん」

とハルは軽く頭をかいて謝った。彼女にとって大切な、何かのキーワードを踏み抜いてしまったらしい。まあ、事故だ。

幸い、少女はそこまで気にしてはいなさそうだった。

ハルは話を変えることにした。

「そういえばさ、きみのこと、なんて呼んだらいい?」

ハルは手元をちらりと見やる。渡されたバインダーにはもちろん彼女の本名が書いてある。

しかしながらこういうのは本人に聞いてコミニュケーションをとったほうがいい。ハルの経験がそう語る。今後、長年関わっていく先輩後輩の関係なら尚更だ。

「杏子……杏子でお願いします」

本名の下の名前を名乗った。そういうタイプなのね。

「杏子、ちゃん。でいいのかな?……それとも呼び捨てのほうがいい?」

「どっちでも……」

少女は、「あ……」と言って「でも呼び捨てのほうがいいです」と小さく付け足した

「じゃあ、杏子」

ハルはふふっと笑っていった。

「俺はハル、よろしくね」

―こうして、ハルに、仕事の後輩ができたのだった。

「君、名前は?」

「杏子」

「良い名前だね」

「ねえ、本当に思って言ってる?」

「さあ」ハルははぐらかした。

「杏子、ちゃんは俺にきくことない?」

「名前は?」

「コードネームHALだ。」

「コードネームって、なにそれ」

「本当の名前を知られたら魂を抜き取られるからコードネームをつけられているんだよ」

「えっ」少女はどうしよう、というようにひるんだ。

「嘘だ」

なんとのことなしに、ハルが言う。

実のところ、確かに使者は上司からコードネームを与えられているのが普通で、ただたしかそれは上司が人間の本名をいちいち記憶するのが面倒だったからというような気がするが、

まあ、それは黙っておいた。

「ええ…」

「まあまあ」

「ま、コードネームっていうのは本当で」とはいえハルのコードネームは正式なコードネームではなくただの自称であるので微妙な所ではあるのだが。

「南川ハルキ、っていうんだ。いい名前だろ?」

ハルは得意げな声でつぶやいた。ふうん、と杏子はわざとらしくつぶやいた。

――かくして、ハルに仕事の後輩ができたのであった。

(※注1)資料館…世界のはざま《関東支部》の草原地帯の奥の一角にある和製の洋館。一見2階建てだが、中央の塔部が高くなっており、4階の建築構造になっている。内部には過去の関東支部内の使者がめいめいに記録、編纂した膨大な量の書類が内蔵され、棚に格納されてている。(2階まで)。3階はめったなことがないと入らない区域であり、4階になると、中がどうなっているのかハルは知らない。