5(11月第二週〜第三週)

ハルと杏子は仲のいい先輩後輩というイメージになる。

「そういえば、ハル君ってどこに泊まってるの? 曜子さんの口ぶりでは、私の建物ではないみたいだけど」

「ああ。確かに別の建物だったかな。一部の荷物はそっちの下宿の302号室においてたかなぁ……」

「だったかな、って? 自分の住んでいる場所も覚えていないの?」

「うん、あまりこっち好きじゃなくて、だいたい現世のホテルの空き部屋とかで寝泊まりしてるんだよな」

「気楽なもんだよ。たまに終電逃したおっさん二人組とかとバッティングするけど」

杏子はよくわからなそうな顔をした。ハルは、ああ、高校生といってもホテルという名称に何種類かの別種のホテルが含まれることを知らない、そういう感じの子なのか、可愛いな、と少し思った。可愛いな、に他意はない。ないですとも。

「じゃあ、ハル君は夜はずっとこれからも下界に暮らすんだ」

「なに?俺と一つ屋根の下で一緒に暮らしたいって?」ハル君がおふざけモードに入った。切り替わるのはつねに一瞬だ。

「なんで?どうしてそう受け取るの?」

「まあ、寂しい杏子ちゃんだもんな―そりゃそりゃ」

「寂しくないです!というか、寂しかったとしてもハル君は不要です!」

「えぇ~なんで」

わざとらしく涙目を作るハル君。慣れている。

「まあ、そうだな」と彼は話を落ち着けて、

「ほんとうに助けが必要な時になったらなるべく傍にいるから」と言った。

最後の言葉だけは本当かもしれない。

空を飛ぶ練習のシーンをどこかに入れる。

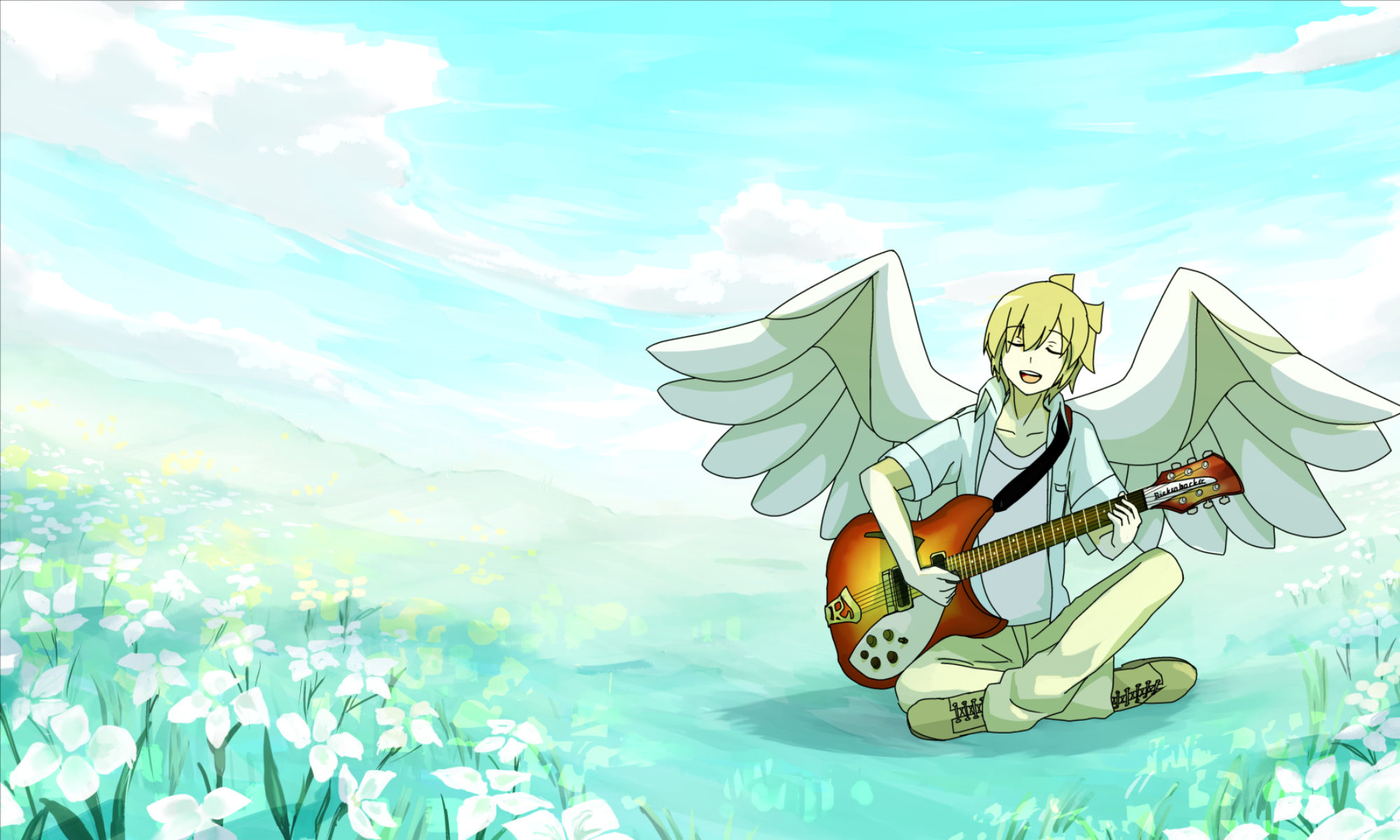

ハルが仕事に出て留守にしているとき、杏子はハルの部屋を訪れ、ギターのようなものを見つける。

(これによって、杏子はハルが夜自室にいないことを知り、質問することとなる)

あくるひ、ハルにギターのことをきくと、自作ギターなのだという。エレキはまだ駄目だけど、アコギなら見様見真似でだいぶそれっぽく鳴らせるようになった、らしい。

「バンドマンだったんだ」

「なんか、そんな感じだと思ってた」アジア人特有の、決して堀が深くない顔立ちに、明るく染め上げた髪の色をみた。

「この誰もいない世界で誰に聞かせるためでもない曲を書くことに意味はあるのかって思う」

「俺、どっちかって言うと、人の為に音楽を作っていたタイプなんだ」

「誰か聞いた人が元気づけられたらいいなって。そういう思いで作ってたから」

恥ずかしげもなく歯に浮くような言葉を言う。そういうところ、本物のバンドマンっぽい。と、杏子は思った。

「だから、聴いてくれる人が誰もいないこの世界で音楽を奏でることに意味はあるのか、って思ってさ……。最近は全然曲を書いてない」

「演奏も?」

「うん。誰もいないなら、歌う意味がないだろ?」

杏子の思考よりも早く、言葉が口をついて出た。

「あたし、ハルくんの歌、聴いてみたい」

「残念なことに、まだ電化製品……というか録音機器の再現、構築はできてなくてな……」

「え、どういうこと?」

「録音機器がないからデモテープも作れなくて聞かせられないんだよな、ってこと」

「生歌じゃ駄目?弾き語りは」

「気恥ずかしいじゃん」

「ライブとかどうしてたの……」

「それはそれ」

さっき散々お客さんが〜って言ってたじゃん。

怪訝そうな顔の杏子に気づいたのか、ハルはすこし慌てて言う。

「杏子が、ただ、誰か一人の為に曲を作って聴かせる、なんて、やっぱり特別感強すぎて、そういうのは、なんか、適当にやるには違うかな……って」

「え、わざわざ曲作ってくれるの?馴染みのスタンダードナンバーとかじゃなくて?」

「あ、……そうだな」

自分の思い込みの妙さに指摘されて初めて気づいたらしいハルは、頭をかいて笑った。

「まあ、それなら練習しておくよ…」

「せっかくつくったギターだし、たまに、弾いたりは、するよ…」